Há respostas negativas que podem desencadear ações no sentido contrário. E quando David Bowie recebeu um não da editora que o representava quando, na viragem do milénio, pretendeu editar o álbum “Toy” (feito de novas abordagens a velhas canções) não só tratou de encontrar nova casa editorial (fundado a sua própria etiqueta, a ISO, negociando então um acordo com a Columbia, do grupo Sony) como fez questão de não perder tempo, regressando a estúdio para, em 2001, apresentar “Heathen” um disco onde, tal como acontecera já no anterior “hours…” (1999) propunha pontos de vista atuais sob olhares de soslaio lançados sobre o seu próprio passado. Em 2002, ainda na estrada com a relativamente curta digressão que se seguiu a “Heathen”, começou a juntar novas canções que em breve levaria a um estúdio situado a curta distância do seu apartamento em Manhattan, somando um novo episódio ao recentemente bem sucedido reencontro com o produtor Tony Visconti, um velho parceiro de trabalho. Chegou a estúdio com um palmo de novas canções, juntando a vontade de concretizar a gravação de algumas versões que tinha em mente há já algum tempo e, a ver se era desta vez, fixar definitivamente “Bring Me The Disco King”, criada por alturas das sessões de “Black The White Noise”, recuperada nos tempos de “Earthling”, mas na verdade nunca concluída.

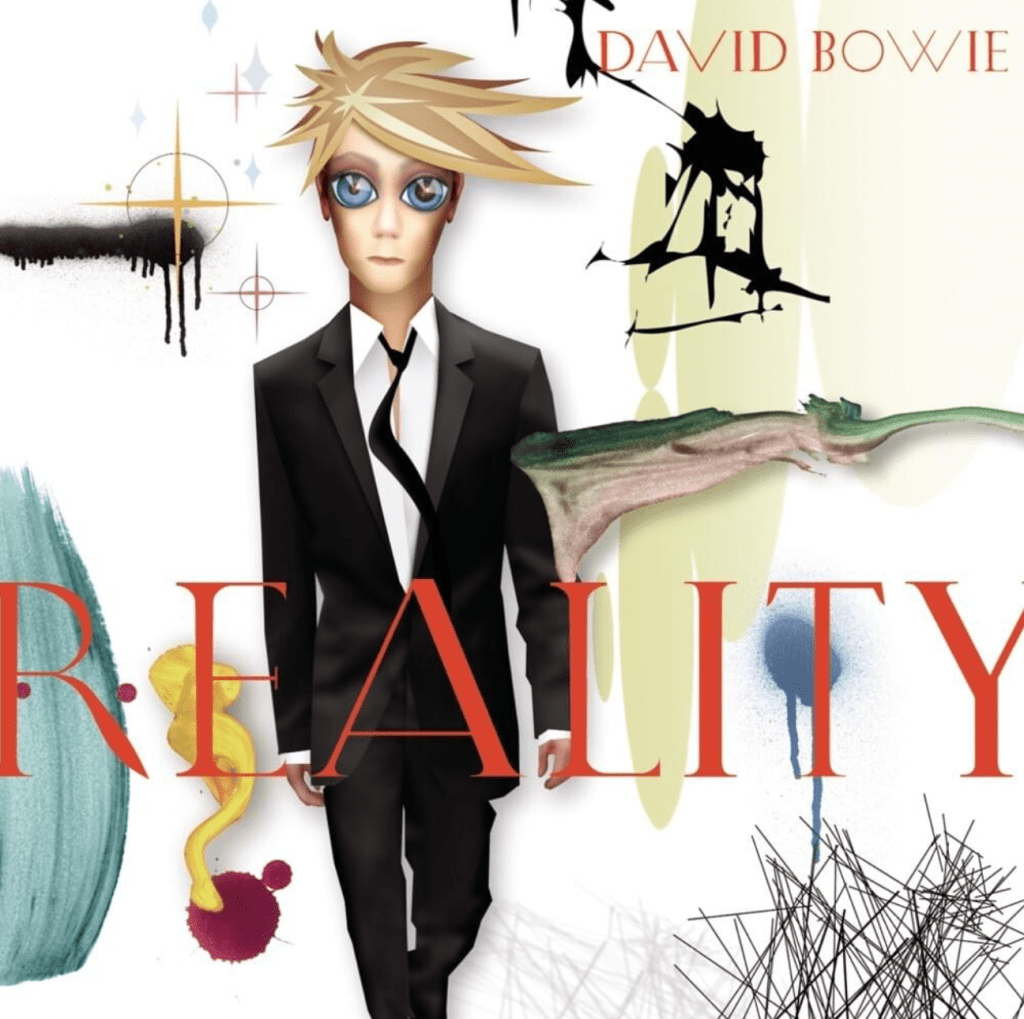

A estúdio chamou os músicos que então o acompanhavam em palco, registando assim uma sequência de sessões nas quais ficava desde logo claro que o primeiro objetivo das novas canções era o de terem uma vida de palco. Com um fulgor claramente rock, que nem sempre é dominante em muitos dos discos de Bowie, “Reality” ganhou forma como um corpo musculado, juntando novas canções como “New Killer Star” (onde são evidentes as marcas do ainda recente 11 de setembro), “Never Get Old”, “She’ll Drive The Big Car” ou “Fall Dog Bombs To The Moon” ou “Reality” (que daria título ao álbum), um belo naco de gritar pop em “Days” (potencial single que nunca aconteceu), mas também peças delicadas como “The Loneliest Guy” ou “Bring Me The Disco King”, não esquecendo as versões, acabando por ficar no alinhamento “Pablo Picasso” de Jonathan Richman (dos Modern Lovers) e “Try Some, Buy Some” de George Harrison (deixando assim, para lados B de singles outras duas criadas em volta de canções dos Sigue Sigue Sputnik e dos Kinks).

Moldado para a comunicação mais intensa que o palco sugere, “Reality” seguiu, apesar das diferenças estilísticas, a rota de reencontros e pensamentos que Bowie vinha a trilhar desde “hours…”. Sobretudo focado em reflexões sobre o envelhecimento, o álbum abriu depois caminho a uma das mais extensas digressões de Bowie (suplantada em extensão pela mítica Ziggy Stardust Tour concluída vinte anos antes), interrompida perto do fim por uma emergência clínica (que, quase em cima da hora, nos privou de uma terceira visita do músico, então agendada para o Porto). Passaram-se depois dez anos até que um novo álbum surgisse, cabendo a “The Next Day” (2013) o papel de continuar os reencontros com o rock e a memória que aqui se desenhavam. Apesar de nascido da assimilção de ecos do passado, “Reality” não fechou portas ao presente que queria olhar mais adiante, tendo conhecido uma operação tecnologicamente pioneira por alturas do lançamento, levando a ecrãs de salas de cinema de todo o mundo uma atuação ao vivo – que nos dava a escutar o disco de fio a pavio – num pequeno estúdio de televisão em Londres. Agora, 30 anos depois, reencontrar “Reality” é como observar um tempo de pico de forma de um dos nomes maiores da história da música populart, que, depois das visões mais exploratórias de “1.Outside” (1995) e “Earthling” (1997), encontrou nas pontes entre o presente e o seu próprio passado motivos para definir os capítulos finais de uma obra ímpar.

Deixe um comentário